プリっとした身をかみしめると、うま味がじわっと口の中に広がる。生で食べても、フライや鍋などひと手間かけてもそのおいしさは変わらない――そんな「牡蠣」を好む人は多いだろう。うれしいことに「牡蠣」には栄養がいっぱいで、特に「真牡蠣(マガキ)」は冬に旬を迎える日本の代表的な海の幸。「牡蠣」が好きな人はもちろんのこと、少し苦手と思っている人も「牡蠣」を学んで、ぜひ一度は味わってほしい。

硬い殻の中に、ぷっくりとしたやわらかい身を隠す「牡蠣」。二枚貝の一種である「牡蠣」が地球上に現れたのは、なんと1億年以上前のこと。一説には約2億3400万年前とも。つまり、恐竜が陸上をのし歩くようになるもっと前から「牡蠣」は存在していたのだ。

「牡蠣」の多くは干潮時に干上がる海岸や干潟に棲み、海水や汽水に含まれる植物性プランクトンや有機物をエサとして育つ。岩場に定着しているため採集しやすく、人類にとって「牡蠣」は太古から貴重な食料でもあった。人類が「牡蠣」を大量に食べていた最古の証拠は16万4000年前の南アフリカで発見されている。日本でも縄文時代の貝塚から牡蠣の殻が数多く出土している。

ヨーロッパでは古くから牡蠣に関する記述が残されている。それによるとイングランド王のエドワード2世やヘンリー4世、フランス国王のルイ14世は無類の「牡蠣」好きだったそう。フランスの皇帝ナポレオンも、戦地に赴く前には必ず「牡蠣」を食したといわれている。さらに明確な証拠こそないものの、武田信玄など日本にも「牡蠣」を好んで食べた戦国武将がいるという。

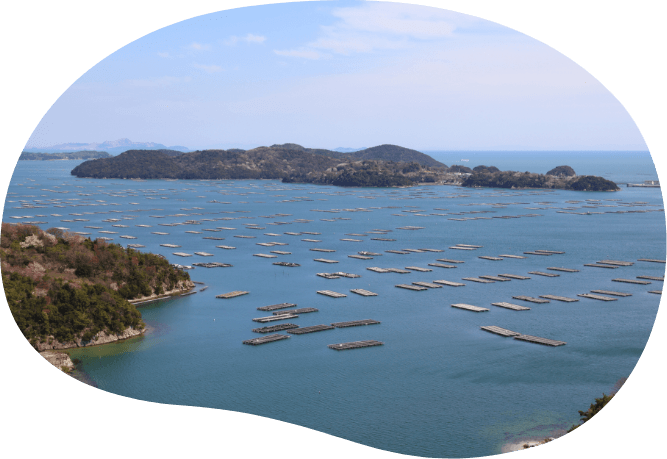

大昔から食されていた「牡蠣」は、いつしか人の手で育てられるようになる。養殖の始まりである。牡蠣の養殖技術は、古代ローマの博物学者である大プリニウスが『博物誌』に記しているものが最も古い記録。日本の養殖の始まりは定かではないが、16世紀に今の広島県で最初に養殖が行われたと伝えられている。現在主流の「筏式(いかだしき)垂下(すいか)養殖法」は昭和20年代に広島県の水産試験場が開発したもので、沖に固定した筏からホタテ貝の貝殻を吊り下げて牡蠣を付着させるもの。「垂下式養殖」とも呼ばれるこの方法は、広い範囲の水面を立体的に使えること、そして「牡蠣」がずっと水面下でエサを食べられるため成長速度が速くなるという利点がある。

ひと口に「牡蠣」といってもその種類は多く、

世界を見渡すと200種あまりが知られている。

日本には20種類以上が生息しており、その中でも冬が旬の「真牡蠣(マガキ)」、

逆に夏が旬のため"夏牡蠣"の異名をもつ「岩牡蠣(イワガキ)」が主流である。

日本の「牡蠣」の産地として有名なのは広島だ。2018年の「漁業・養殖業生産統計」(農林水産省)によると、国内の養殖による殻付きの「牡蠣」類の収穫量は17万6000トン。都道府県別の1位は広島県で10万4000トン(シェア59.1%)、2位は宮城県で2万5300トン(同14.4%)、3位は岡山県で1万5600トン(同8.9%)。しかし、収穫量こそ差はあるものの、今は北海道から九州までの沿岸部の広い範囲で「牡蠣」が養殖されている。

市場に出回っている中で圧倒的なシェアを誇るのは「真牡蠣」だ。ただし、味や形は産地および養殖の方法によってかなり違い、「カキえもん」(北海道・厚岸)や「おとふせ」(佐賀・有明)などのブランドもある。旬は産卵前の栄養を蓄えた冬ごろ。一方、「岩牡蠣」はやや深い岩場に棲み、 "夏牡蠣"とも呼ばれる。日本海側の天然物が主体だったが、需要が高まった今は各地で養殖も行われている。

ちなみに、日本の「真牡蠣」が他国の「牡蠣」産業を救ったことはご存じだろうか。19世紀末にアメリカ西海岸で、1960年代にフランスで「牡蠣」がそれぞれ激減した時に送り込まれたのが日本の「真牡蠣」の稚貝。それによって「牡蠣」の絶滅を防ぎ、当地の産業をも救った。そのため、今もフランスなどの生食用の多くは「真牡蠣」だ。

ヨーロッパでは古くから「牡蠣」を"海のミルク"と呼んできた。日本にも"海の玄米"と称する地域がある。それは「牡蠣」が単においしいだけでなく、海産物の中でも特に栄養分が多く含まれているからにほかならない。

「牡蠣」はタンパク質と脂質、糖質のバランスがよいうえに、カルシウムや鉄、亜鉛、セレンなどのミネラルも豊富だ。さらにビタミンA、ビタミンB群も含んでいる。

タウリンが多いのもうれしい。タウリンにはさまざまな働きがあり、中でもよく知られているのが肝臓の働きを助けること。悪酔いを防いだり、二日酔いを軽くするといわれている。

さらには、亜鉛の存在も見逃せない。これまで「牡蠣には媚薬効果がある」とまことしやかに伝えられてきたが、近代の科学によってそれがあながちウソではないことがわかってきた。「牡蠣」に多く含まれる亜鉛は、実は精子をつくるのに欠かせない栄養素でもあり、女性ホルモンの育成を促す働きもあるという。

ただし、とりすぎには注意すること。亜鉛の過剰摂取は貧血や胃の不調などの健康被害をもたらす恐れがあるからだ。なにごとも「ほどほど」が一番なのだろう。

体に必要な栄養素が豊富な「牡蠣」。どう味わうか迷うかもしれないが、まずおすすめしたいのは「生食」だ。リチャード2世の宮廷料理長による『料理の方法』によれば、国王が「牡蠣」を生で食していたことがわかる。同様に、現代の「牡蠣」愛好家たちもほとんど何も加えず生で食べることが多いようだ。

それに対して日本人は、刺身や寿司など生の魚介類を好む傾向があるけれど、こと「牡蠣」に関しては欧米人のほうが生食の歴史が古くて長い。本来、生食をしない欧米人が生で食べていた唯一の水産物。それが「牡蠣」だ。生の「牡蠣」の身はなめらかでつやがある。貝柱が大きくて、ふっくらしているものを選ぶのがポイントだ。

生食が魅力的な「牡蠣」だが、一方では調理しやすい食材でもある。すぐに加熱できるうえ、さまざまな野菜や米などほかの食材とも合わせやすいからだ。カキフライ、寄せ鍋、炊き込みごはん、グラタン、シチューなどをおすすめしたい。

市販されているむき身の「牡蠣」には「加熱用」と「生食用」がある。本記事の監修者である管理栄養士の若子みな美先生によると、その差は鮮度の違いではなく、指定されている海域や細菌数によるもので、食品衛生法等で基準が定められている。「生食用」と表記される牡蠣は、「海水中の細菌数が一定以下の基準を満たした海域で獲れたもの」または「これと同じ基準を満たした海水や人工塩水で獲れたものを、人工塩水を随時変えるか殺菌浄化するという基準をクリアしているもの」のどちらかに当てはまるそうだ。この他、加工や保存温度にも基準が定められている。フライや鍋物など加熱して食べる場合は「加熱用」、生食には「生食用」としっかり買い分けよう。 また、むき身の「牡蠣」を選ぶなら身が太っていて傷が付いておらず、光沢がよい粒の揃ったものを選びたい。

「牡蠣」と一緒にとりたい食材としては「レモン」が挙げられる。レモンの酸味が「牡蠣」の味わいをより引き立てるだけでなく、「牡蠣」がもつ鉄分や亜鉛の吸収をよくする効果もある。さらに、「牡蠣」に含まれるセレンは体内の抗酸化酵素の働きを助ける栄養素であるが、βカロテンもまた同じ働きをする栄養素であることから、βカロテンを豊富に含む「トマト」と組み合わせることで、より高い抗酸化作用が見込めるだろう。カルシウムの吸収をよくするビタミンDが多く含まれる「マイタケ」などもおすすめだ。

近年、「牡蠣」のもつ海水の浄化力が注目されている。「牡蠣」は海水を自分の体内に取り込み、エラからプランクトンや栄養分を吸収して生きている。1日に取り込む海水の量は「牡蠣」1匹につき200Lから400L。「牡蠣」は海水をろ過してきれいにするという環境面での役割も担っているのである。栄養たっぷりの「牡蠣」は、食べても、育ててもよいことばかり。古くから人類にとって身近で貴重な食材だったことに感謝しつつ、健康のため、そして地球の環境のためにも味わっていきたいものだ。

(参考文献)

『人づくり風土記(34)広島』(農山漁村文化協会 1991)、『わが国の水産業―かき(第2版)』(日本水産資源保護協会 2004)、『おいしい貝の本』(枻出版社 2015)、『おいしい牡蠣の本』(笠倉出版社 2016)、『牡蠣の歴史』(原書房 2018)など

若子 みな美(わかこ・みなみ)

管理栄養士・減塩料理家。病院や福祉施設、学校給食に管理栄養士として従事した後、「食をより簡単に、そして世界を健康に」をモットーに独立。減塩料理、簡単時短料理をメインとしたレシピ開発、コラムの執筆・監修、飲食店向けメニュー開発などを行う。